[introdução.resumo.situação]

Não há, particularmente a falar, uma maior vontade do que aquela por pequenices. Faço desta introdução uma justificativa à escolha dos degraus. Desde o momento que dei cá o primeiro passo uma coisa fora sempre certeira: eu haveria de subir e descer ruas, pontes e escadas se quisesse chegar. Aonde? Não faria qualquer diferença. Ainda hoje não faz.

A definição de equipamento urbano, ou equipamento de utilização coletiva, apesar de muito objetiva a sua descrição no RJIGT (artigo 21°[1]), não me impossibilitou de trazer para a análise uma quantidade até razoável de lances. Me parecem ser fundamentais tanto na ordenação do território quanto ao cumprir a sua função de promotor de qualidade de vida e acesso à cultura, por exemplo.

A escolha pelas escadarias dos guindais, apesar disso, não foi consciente desde o primeiro momento. Poderia dar aqui todas as cartadas possíveis sobre a vista privilegiada que mira as muralhas fernandinas ou o enquadramento impecável da ponte, mas a verdade é que desde términos já-não-tão-românticos e tropeços bêbados, até desafios desportivos lançados pela câmara do porto -estes os quais nunca foram alvo dos meus melhores esforços-, o que me trouxe aos guindais foi a necessidade constante que a própria cidade me tramou: tomar cervejas baratas e jogar matrecos por entre associações bairristas[2].

Hábito que, por muito que gostasse, foi estancado deliberadamente pelo não-pertencimento. É importante reconhecer as práticas pequeno-burguesas de apoderar-se de espaços que não são seus e dispersá-las. Há algumas tantas associações, entretanto, que a malta das artes, mesmo que a fugir do mainstream, ainda (bem) não deu conta de reivindicar para si a cerveja barata e a memória coletiva.

Mas, de volta às escadas, trazer como equipamento urbano aquilo que é acesso, caminho, palco, banco; que é carnaval e é também todo santo, que é enquadramento, alvo finado de uns imobiliários e peito aberto de outros inquilinos, me pareceu uma anamnese[3] mais divertida para este ensaio que qualquer outra obra batida dos ganha-prêmios por aí.

Mas, de volta às escadas, trazer como equipamento urbano aquilo que é acesso, caminho, palco, banco; que é carnaval e é também todo santo, que é enquadramento, alvo finado de uns imobiliários e peito aberto de outros inquilinos, me pareceu uma anamnese[3] mais divertida para este ensaio que qualquer outra obra batida dos ganha-prêmios por aí.

A escadaria abriga o turismo em toda foto, abriga o sem-teto -que, acreditem, está empregado-, o cristão devoto a fazer os joelhos de pés para alcançar os céus, abriga as vozes que lutam; as janelas que calam, mas não deixam de ver. A escadaria está abrigada por descrições quase sempre liminares. Está abrigada em todo tropeço e, como secundária de todo grande lugar, virou metáfora para muitos livros de autoajuda.

Faço-me a mesma pergunta que um historiador por quem tenho muito apreço fez-se em uma entrevista[4]: “por que é que esse presente quer estudar esse passado?” e, mais do que isso, pergunto-me: por que é que a minha pessoa quer estudar esses degraus? E, a mim, é a pergunta para duas mil palavras.

É com extrema antipatia e com muita suspeita que respondo ao exercício indigesto de descrever, ainda que à minha maneira. E deixo, de antemão, como já o fiz antes -e como sinto sempre a necessidade de fazê-lo-, de onde é que estou a partir.

Este ensaio, para que alcance o seu próprio entendimento, precisará passar inevitavelmente pelo lugar [5] e pelo afeto [6] e cruzar, ainda, com o papel privilegiado do desenho [na academia] [7] como aparato de consolidação de um pensamento dominador[8]. Ressalto também, seja como acadêmica ou apenas mais alguém a vivenciar este mundo cão, que o desenho e a memória descritiva podem querer pegar para si a objetividade, mas não serão, nunca, capazes de separar as esferas físicas e materiais, da geograficidade[9] e consciência [social e] de mundo vivido. [Ainda que tentem]. E isto, por si só, já me seria contradição que bastasse.

Não há dados imanentes ou inatos sobre o objeto arquitetônico. E não considero, de forma alguma, que devamos caminhar a partir disto para a subjetivação do mesmo objeto, pelo contrário: é através da realidade concreta, da aproximação e soma das experiências[10] arrisco-me também dizer, que gostaria de usar essas escadarias como vínculo a outros sujeitos cognitivos, tornar comum o ato de conhecer [e reconhecer]. Uso da minha localidade[11], então, o ponto de partida.

[introduction.summary.situation]

There is, particularly speaking, no greater will than that for small things. I make this introduction a justification for the choice of steps. From the moment I first set foot here, one thing was always certain: I would have to climb and descend streets, bridges, and stairways if I wanted to arrive. Where to? It would make no difference. It still does not today.

There is, particularly speaking, no greater will than that for small things. I make this introduction a justification for the choice of steps. From the moment I first set foot here, one thing was always certain: I would have to climb and descend streets, bridges, and stairways if I wanted to arrive. Where to? It would make no difference. It still does not today.

The definition of urban equipment, or collective-use equipment, although very objective in its description in the RJIGT (article 21°[1]), did not prevent me from bringing to the analysis a fair number of flights of stairs. They seem to me fundamental both in the ordering of territory and in fulfilling their role of promoting quality of life and access to culture, for example.

The choice of the Guindais stairways, however, was not conscious from the very beginning. I could play every card here about the privileged view over the Fernandina walls or the impeccable framing of the bridge, but the truth is that from not-so-romantic breakups and drunken stumbles to sporting challenges launched by the Porto city council—none of which ever saw my best efforts—what brought me to the Guindais was the constant necessity the city itself set for me: drinking cheap beer and playing foosball among neighborhood associations[2].

A habit that, much as I enjoyed, was deliberately cut short by non-belonging. It is important to recognize the petty-bourgeois practices of taking over spaces that are not theirs and disperse them. There are, however, still a fair number of associations which the arts crowd, even as they flee from the mainstream, has not yet (fortunately) claimed for itself: cheap beer and collective memory.

But back to the stairs: to bring into urban equipment something that is access, path, stage, bench; that is carnival and saint’s day, that is framing, funeral target of some real estate projects and proud front of other tenants, seemed to me an anamnesis[3] more amusing for this essay than any overexposed award-winning work out there.

The stairway shelters tourism in every photo, shelters the homeless—who, believe me, are employed—the devout Christian on their knees climbing toward heaven, shelters the voices that fight; the windows that keep silent but still see. The stairway is itself sheltered by descriptions almost always liminal. It is sheltered in every stumble and, as the secondary of every great place, became a metaphor for countless self-help books.

I ask myself the same question a historian I hold in high esteem once asked in an interview[4]: “why does this present want to study that past?” and, more than that, I ask myself: why does my own person want to study these steps? For me, that is the question for two thousand words.

It is with extreme antipathy and deep suspicion that I respond to the indigestible exercise of describing, even if in my own way. And I state from the outset, as I have done before—and as I always feel the need to do—where it is I am speaking from.

This essay, for it to reach its own understanding, will inevitably have to pass through place [5] and affect [6] and also cross with the privileged role of drawing [in academia] [7] as an apparatus of consolidating a dominating thought[8]. I also stress, whether as an academic or simply as someone enduring this dog-eat-dog world, that drawing and descriptive memory may try to claim objectivity for themselves, but they will never be capable of separating the physical and material spheres from geographicity[9] and [social and] lived-world consciousness. [Even if they try.] And this, in itself, would already be contradiction enough for me.

There are no immanent or innate data about the architectural object. And I do not consider, in any way, that we should move from this to the subjectivization of the object itself, on the contrary: it is through concrete reality, through approximation and accumulation of experiences[10] I dare also to say, that I would like to use these stairways as a link to other cognitive subjects, to make common the act of knowing [and recognizing]. I therefore use my locality[11] as the starting point.

[parte 01]

o lugar e o afeto

_

“Não há diferença entre o castelo e os camponeses”[12]

o lugar e o afeto

_

“Não há diferença entre o castelo e os camponeses”[12]

O mercado globalizado é, sem dúvida [para mim], o estilo arquitetônico mais coerente da atualidade. Não porque concorde com ele, que não é o caso, mas porque é importante enxergar as suas intenções e tratá-las pelos nomes apropriados. Um grande viva à boa arquitetura e a sua perspicácia em capturar todos os nossos desejos[13], então.

Mais do que qualquer mecanismo clássico de dominação baseado na força[14], a arquitetura [enquanto consumida] garante que a vivência do espaço físico não só dispute as narrativas temporais de cada um, mas que dispute também a própria produção do pensamento; sendo que a arquitetura enquanto objeto futuro [enquanto em produção material] não poderá exercer diferente função já que é concebida através dos mesmos moldes cíclicos de submissão.

Essa produção e estruturação do pensamento como norma implícita do objeto arquitetônico - e que assim permanece para que possa funcionar-, confere as possibilidades de realidades e direitos de existência por pré-determinação. Então, apelo ao enunciado uma estrutura que possibilite não apenas a existência da experiência e do afeto com o espaço vivido[15] como ferramenta crucial para a teoria, mas que admita, neste texto, mais do que cada degrau descrito [e aqui, haverá piada após uma leitura total], um modo válido de conhecer.

Acredito que a teoria como campo emancipatório deve, sempre que possível, passar pelo abandono da esperança e do medo como afetos centrais com o mundo. A primeira, por que implica na existência [lacaniana] da segunda em outras temporalidades de expectativa e valida um modo passivo de interação com a realidade; e a segunda, porque é a potência produtiva principal de garantia da conformação espacial [amparadora dos nossos desejos] e de uma ordem social [a produção do pensamento]. A necessidade de trazer a este ensaio estas questões, então, vem de uma busca contínua pelo lugar, o espaço vivído através de outros afetos.

“(...) uma política realmente emancipatória, de certa forma, funda-se na capacidade de fazer circular socialmente a experiência de desamparo e sua violência específica, e não de construir fantasias que nos defendam dela.” (SAFATLE, 2015, p. 50)

Que estas palavras permitam fazer circular a minha experiência, os meus afetos, as minhas descrições e duzentos e noventa degraus.

[part 01]

place and affect

place and affect

“There is no difference between the castle and the peasants”[12]

The globalized market is, without a doubt [to me], the most coherent architectural style of our time. Not because I agree with it—which I don’t—but because it is important to see its intentions and call them by their proper names. So, a big cheer for good architecture and its sharpness in capturing all of our desires[13].

More than any classical mechanism of domination based on force[14], architecture [as consumed] ensures that the experience of physical space not only disputes the temporal narratives of each person but also disputes the very production of thought; and since architecture as a future object [as material production] is conceived through the same cyclical molds of submission, it cannot exercise a different function.

This production and structuring of thought as an implicit norm of the architectural object—and which remains so in order to function—confers the possibilities of realities and rights of existence by pre-determination. So I appeal to a framework that makes possible not only the existence of experience and affect with lived space[15] as a crucial tool for theory, but also admits, in this text, more than each step described [and here, there will be a joke after a full reading], a valid way of knowing.

I believe that theory as an emancipatory field must, whenever possible, go through the abandonment of hope and fear as central affects in relation to the world. The first, because it implies the [Lacanian] existence of the second in other temporalities of expectation and validates a passive mode of interaction with reality; and the second, because it is the main productive force that guarantees spatial conformation [as support of our desires] and of a social order [the production of thought]. The need to bring these questions into this essay, then, comes from a continuous search for place, for lived space through other affects.

“(...) a truly emancipatory politics, in a way, is founded on the capacity to make the experience of helplessness and its specific violence circulate socially, and not to build fantasies that defend us from it.” (SAFATLE, 2015, p. 50)

May these words allow my experience, my affects, my descriptions, and two hundred and ninety steps to circulate.

[parte 02]

o desenho

_

o desenho

_

Quando digo [e é algo que repito frequentemente entre amigos estudantes, arquitetos e sindicalistas] que o ato de desenhar na nossa profissão [ou ofício, para aqueles que sonham com trabalho] é uma afirmação de poder extremamente contraditória, é comum o debate travar-se no apego ao seu uso como método ou até nos tais papéis dos arquitetos e das suas arquiteturas todas na sociedade.

Essas conversas, que parecem [quase] nunca ganhar qualquer forma fora dos moldes habituais e seguros [da academia, principalmente], não incidem sobre qualquer mutação das relações laborais. E não falo aqui das remediações sociais, reformismos ou assistencialismos, nem das esmolas disfarçadas de construa-você-mesmo[16] e nem das utopias de estéticas apelativas e diagramadoras das tantas formas de habitar. O que, na verdade, parece-me faltar, é a consideração do objeto arquitetônico como algo que “é fabricado, circula e é consumido, antes de mais nada, como mercadoria”[17].

Vejo chegarem à forma construída os bons desenhadores, a mão-de-obra, a tecnologia de ponta e o mais ecológico [mais um termo batido] dos materiais. Há sempre questionamentos sobre a energia incorporada, sobre a acessibilidade, sobre o direito à moradia, sobre as tantas formas de usar o desenho para descrever e para prever a melhor perspectiva. Apesar de uma sofisticação administrativa impressionante, obrigo-me a concordar com Ferro: “A elaboração material do espaço é mais função do processo de valorização do capital que de alguma coerência interna técnica”[18].

Em outras palavras, apesar dos esforços constantes para preencher as lacunas de uma manufatura[19] que é tratada indecorosamente como indústria [da construção], o debate continua a apoiar-se no trabalhador parcial. Lacunas essas que convenientemente mantém-se [nós e eles -e deixo aqui ao risco da interpretação alheia] a considerar que, aos construtores [artesãos[20]], o processo histórico do devir foi antagônico à generalidade dos ofícios: deles foram tirados o saber-fazer, a autonomia e o conhecimento teórico-prático da construção. Em troca, o desenho tornou-se “caminho obrigatório para a extração de mais-valia”[21], incorporando as ligações e estruturas necessárias para um produto coletivo final fruto da divisão e alienação do trabalho [no canteiro].

Não me comove em nada que a nossa contínua reiteração dos métodos de desenho produza [e reproduza] objetos arquitetônicos homólogos, acompanhados de discursos e descritivos muitas vezes monótonos. O desenho, constantemente concebido através de uma posição de autoridade, de um olhar privilegiado e de uma hierarquia social, não só denuncia uma passividade confortável em relação ao objeto arquitetônico, como também, o seu próprio reconhecimento [que, particularmente, acho] excessivo dentro da academia e dos locais de trabalho, perpetua um futuro cada vez mais autocentrado na dominação.

A contradição se dá precisamente quando, em ambiguidade e em diferentes escalas, os arquitetos conservam para si [infelizmente com muito brio, diga-se já, agora] a ferramenta e o conhecimento que os coloca dominadores do canteiro e dominados pela arquitetura-mercadoria, já que seu trabalho também é fruto de um processo extenso de distração.

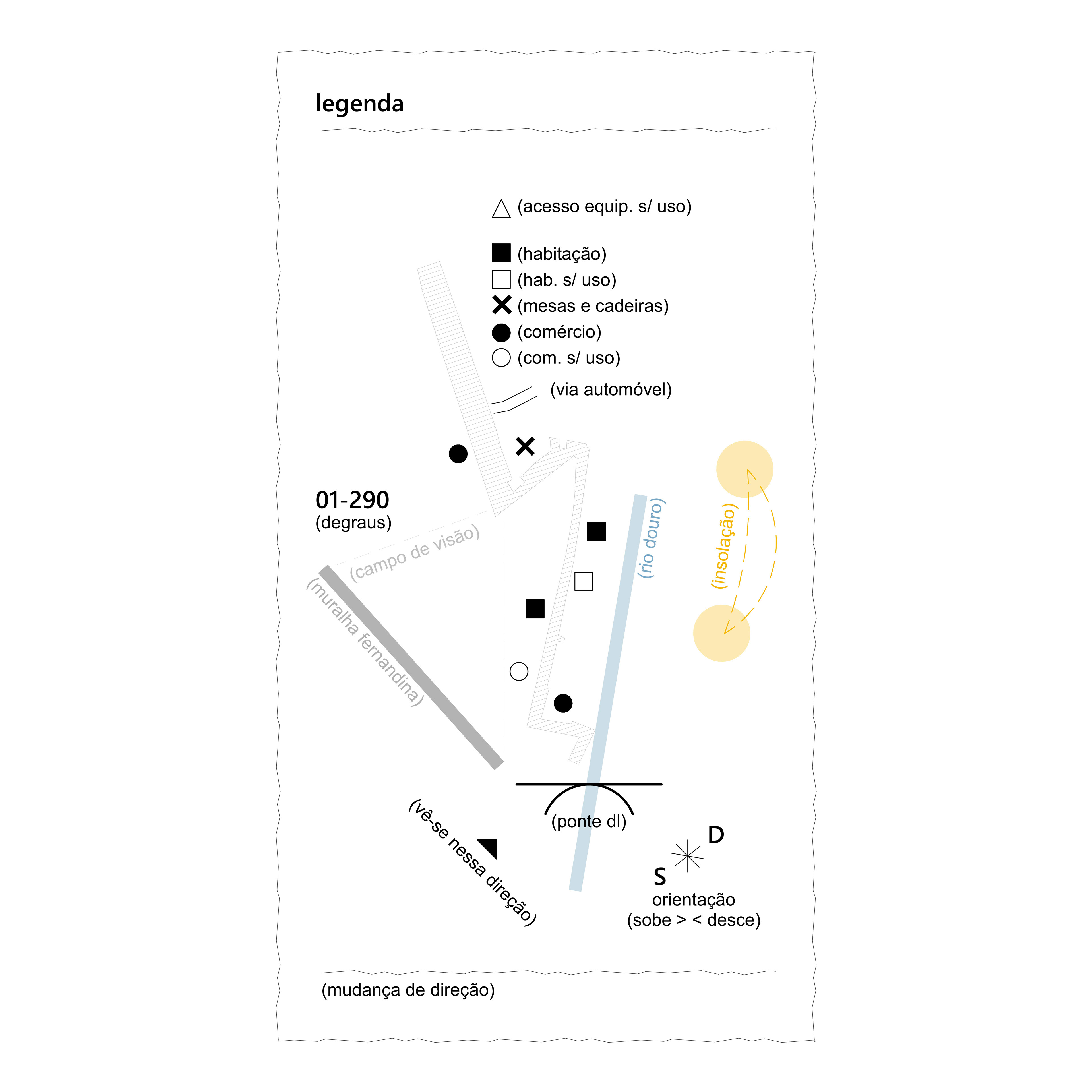

Ao que me toca e ao que toca ao enunciado deste exercício, a escolha pelas escadarias vem de encontro à escolha de um lugar afetivo de sobra, fruto tanto de processos sociais conscientes -os quais não conheço todos, mas presumo com certa segurança que são consequência da divisão da terra-, quanto de processos inconscientes de geograficidade[22]. E o desenho, assim como a descrição que virá, se fará à sua própria malícia. Desintegrado e contraditoriamente objetivo, dividir-se-á em degraus justapostos como quem decompõe o objeto arquitetônico em trabalhos dispersos [onde a compreensão global total da construção, intencionalmente, não lhes cabe. Ou onde, neste caso, não lhes deixarei caber].

Desenho sob o risco de contradizer-me e de colocar-me abertamente em erro. Por um feliz acaso [que cabe aqui explicitar], porém, Bell Hooks[23] rompeu em mim qualquer receio que poderia vir a ter:

“O aprendizado genuíno exige de nós uma abertura constante, uma disposição de se engajar na invenção e na reinvenção, de forma que possamos descobrir esses espaços de transparência radical.”

[part 02]

drawing

_

drawing

_

When I say [and it is something I often repeat among fellow students, architects, and unionists] that the act of drawing in our profession [or trade, for those who dream of work] is an affirmation of power that is deeply contradictory, it is common for the debate to get stuck on its use as a method or even on those supposed roles of architects and their many architectures in society.

These conversations, which seem [almost] never to take shape outside the usual and safe molds [especially of academia], do not touch on any mutation of labor relations. And I am not speaking here of social remedies, reformisms or assistentialisms, nor of alms disguised as do-it-yourself[16], nor of utopias of appealing aesthetics and diagrammed ways of inhabiting. What, in fact, seems to me to be missing is the consideration of the architectural object as something that “is manufactured, circulates, and is consumed, first and foremost, as a commodity”[17].

I see in the built form, the arrival of good draftsmen, labor, cutting-edge technology, and the most ecological [yet another worn-out term] of materials. There are always questions about embodied energy, about accessibility, about the right to housing, about the many ways of using drawing to describe and to predict the best perspective. Despite an impressive administrative sophistication, I must agree with Ferro: “The material elaboration of space is more a function of the process of capital valorization than of any internal technical coherence”[18].

In other words, despite constant efforts to fill the gaps of a craft[19] that has been indecorously treated as an industry [of construction], the debate continues to rely on the partial worker. These gaps conveniently remain [both us and them—and I leave this at the risk of others’ interpretations] so that builders [craftsmen[20]] are considered to have faced a historical process antagonistic to the generality of trades: their know-how, their autonomy, and their theoretical-practical knowledge of construction were taken away. In exchange, drawing became the “mandatory path for the extraction of surplus value”[21], incorporating the connections and structures necessary for a collective final product born from the division and alienation of labor [on the construction site].

I am not at all moved by the fact that our continuous reiteration of drawing methods produces [and reproduces] homologous architectural objects, accompanied by discourses and descriptive texts that are often monotonous. Drawing, constantly conceived through a position of authority, of a privileged gaze and a social hierarchy, not only denounces a comfortable passivity in relation to the architectural object, but also, its very recognition [which, I particularly believe] is excessive within academia and workplaces, perpetuates a future ever more centered on domination.

The contradiction lies precisely in the fact that, in ambiguity and at different scales, architects hold on to [unfortunately with much pride, it must be said] the tool and the knowledge that make them dominators of the construction site while simultaneously dominated by architecture-as-commodity, since their work is also the result of an extensive process of distraction.

As for me and for the scope of this exercise, the choice of stairways corresponds to the choice of a place overflowing with affect, born as much from conscious social processes—which I do not fully know, but I can presume with some confidence are consequences of land division—as from unconscious processes of geographicity[22]. And drawing, just as the description that follows, will act on its own malice. Disintegrated and contradictorily objective, it will split itself into juxtaposed steps like one who decomposes the architectural object into scattered labors [where the total global understanding of construction, intentionally, does not fit them. Or where, in this case, I will not let it fit].

I draw at the risk of contradicting myself and of openly placing myself in error. By a happy chance [which deserves to be made explicit here], however, bell hooks[23] broke in me any fear I might have had:

“Genuine learning requires from us a constant openness, a willingness to engage in invention and reinvention, so that we can discover those spaces of radical transparency.”

[parte 03]

a descrição

_

a descrição

_

Em It had something to do with the telling of time: Spaces in Fiction, Constructs of Reality[24], Viken permite puxar para si o diálogo entre protagonistas e os epaços onde se encontram, através do roteiro de sete romances. Em literalidade, faz do espaço físico um sujeito próprio que expressa [oralmente] suas questões para quem por ele passa.

Em um primeiro momento, pareceu-me um caminho entusiasmante a seguir como metodologia visto tudo que já aqui foi colocado. Mas, pareceu-me ainda mais proveitoso denunciar a descrição dentro de si mesma. Trabalhar, novamente, em uma resposta fragmentada. Por mais objetivos que sejam os fatores (a forma, o lugar, o volume, o material, a medida), a circunstância e condição em que investigo, organizo e apresento tais fatores, altera, sim, o produto [para quem lê].

A descrição e desenho destes duzentos e noventa degraus são ferramentas que permitem um acesso visual parcial e apático. Não porque meus traços tremidos -esteticamente intencionais para que haja a mínima piada nessa crítica ao desenho- expressam qualquer sensibilidade com o construído, porque não acho que o fazem, mas porque são apenas isso: ferramentas.

“To turn a table, you first have to know what a table is.”

(VIKEN, 2015)

Diria que, para usar destas descrições, é melhor que já tenham subido um lance de escadas.

E deixo, em teimosia, uma descrição suspeita:

[part 03]

description

_

description

_

In It had something to do with the telling of time: Spaces in Fiction, Constructs of Reality[24], Viken manages to draw into himself the dialogue between protagonists and the spaces where they find themselves, through the framework of seven novels. Quite literally, he turns physical space into its own subject, one that expresses [orally] its questions to those who pass through it.

At first, this seemed to me an exciting path to follow as methodology, given everything that has already been laid out here. But it seemed even more useful to denounce description from within itself. To work, again, in a fragmented response. However objective the factors may be (form, place, volume, material, measurement), the circumstances and conditions under which I investigate, organize, and present such factors do indeed alter the product [for the reader].

The description and drawing of these two hundred and ninety steps are tools that allow for partial and apathetic visual access. Not because my shaky lines—aesthetic on purpose, to make at least a small joke in this critique of drawing—express any sensitivity to the built, because I do not think they do, but because they are only that: tools.

“To turn a table, you first have to know what a table is.”

(VIKEN, 2015)

(VIKEN, 2015)

I would say that, to make use of these descriptions, it is best that you have already climbed a flight of stairs.

And I leave, in stubbornness, a suspicious description:

And I leave, in stubbornness, a suspicious description:

[a subir, do douro à batalha]

Cabem nestas escadas 269 passadas de pés 36 e passos calmos de 64cm e muito fôlego. Ou, 172m de comprimento e por volta dos 50m de ganho de altitude.

Se saio pela manhã, começo a subir a olhar para o sol, só lhe viro as costas no degrau 168, para deixá-lo de lado no 195. Se saio ao fim da tarde, no degrau 215 entro à porta da esquerda [do guindalense] e vejo o sol se pôr compondo a imagem com a ponte. Ou, majoritariamente, as escadarias sobem em direção nascente, mudam de direção mais quatro vezes, à meio viram-se a poente e terminam seguindo a norte.

O google maps diz-me quatro minutos à pé, mas, se estiver atrasada para apanhar o autocarro, garanto que faço em menos, apesar do alto risco de tropeço. Ou, são irregulares e íngremes os 290 degraus, podendo ser feitos em alguns minutos.

Se magoar as minhas pernas, é bom saber que não posso viver ali a meio. E, se tiver carro, fica mais fácil achar lugar do degrau 290 pra cima ou do 215 pra direita lá para o número de polícia 50. Ou, são caminhos exclusivamente pedonais de difícil acesso para quem tem mobilidade reduzida. Têm largura média de 3,50m, podendo chegar aos 6m. Ao norte, na R. Arnaldo Gama, podem estacionar automóveis; à direita, na altura d’A Tasquinha dos Guindais, há espaço para lugares de estacionamento a partir da casa de número 50 da R. Miradouro.

[ascending, from the Douro to Batalha]

These stairs hold 269 steps of size 36 feet and calm strides of 64 cm, requiring plenty of breath. Or, 172 meters in length and about 50 meters of altitude gain.

If I leave in the morning, I begin the climb facing the sun, only turning my back to it on step 168, leaving it to my side by step 195. If I leave in the late afternoon, on step 215 I enter the door to the left [of the Guindalense] and see the sun setting, composing its image with the bridge. Mostly, however, the stairways climb eastward, change direction four more times, halfway they turn west, and end facing north.

Google Maps tells me four minutes on foot, but if I’m late for the bus, I can assure you I make it in less—though at high risk of stumbling. The 290 steps are irregular and steep, but can still be climbed in a few minutes.

If I hurt my legs, it’s good to know I cannot live halfway up. And if I have a car, it’s easier to find parking from step 290 upward or from step 215 to the right, near house number 50. These are exclusively pedestrian paths, difficult to access for those with reduced mobility. They have an average width of 3.50 meters, reaching up to 6 meters. To the north, on R. Arnaldo Gama, cars can park; to the right, at the level of A Tasquinha dos Guindais, there is space for parking starting from house number 50 on R. Miradouro.

[a descer, da batalha ao douro]

Há dias de preguiça e acabo por ceder aos avanços da mecânica e às regalias do cartão da cidade. Quando chove, os tecidos voltam todos para dentro e já não vejo [sem querer] a vida privada de ninguém, mas as mesas permanecem em alguns cantos. Ou, como opção ao trajeto, é possível usar o furnicular.

Há dias de preguiça e acabo por ceder aos avanços da mecânica e às regalias do cartão da cidade. Quando chove, os tecidos voltam todos para dentro e já não vejo [sem querer] a vida privada de ninguém, mas as mesas permanecem em alguns cantos. Ou, como opção ao trajeto, é possível usar o furnicular.

O entorno imediato das escadas é majoritariamente habitacional e as casas viram-se umas para as outras. Funcionam, em alguns pontos mais acessíveis, associações e comércios que apropriam-se dos patamares mais largos para pousarem mesas e cadeiras à clientela.

[descending, from Batalha to the Douro]

There are lazy days when I end up giving in to the advances of mechanics and the perks of the city card. When it rains, the fabrics all pull back inside and I no longer [unintentionally] see anyone’s private life, though a few tables still remain tucked in certain corners. Or, as an option for the route, one can take the funicular.

The immediate surroundings of the stairs are mostly residential, with houses facing one another. In some of the more accessible landings, there are associations and small businesses that take over the wider platforms, setting out tables and chairs for their clientele.

bibliografias e anotações

[1] Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial- Art 21°Redes de Infraestruturas e equipamentos coletivos. (Disponível em: https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2015-105297982)

[2] Em referência às associações desportivas e recreativas das freguesias da cidade.

[3] Na medicina, um ponto inicial de contacto e diagnóstico de utente.

[4] Gustavo G. em entrevista ao À deriva (disponível em: https://www.youtube.com/live/Au976AEdCxE?feature=share)

[5] HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. Tradução: Carlos Szlak. Coordenação: Antônio Carlos Robert Moraes. São Paulo: Annablume, 2005

[6] SAFATLE, Vladimir. O circuito dos afetos: Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. São Paulo: CosacNaify, 2015

[7] FERRO, Sérgio. Arquitetura e trabalho livre. Coleção Face Norte, volume 09. São Paulo, Cosac Naify, 2006.

[8] HOOKS, Bell. Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática. São Paulo: Elefante, 2020.

[9] DAMIANI, Amélia. O lugar e o plano do vivido. In: CARLOS, Ana Fani A.; CRUZ, Rita de Cássia A. (orgs.). A necessidade da Geografia. São Paulo: Contexto, 2019. | FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em Processo. 2ª ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978

[10] HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. 2ª Ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2017

[11] FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

[12] KAFKA, Franz. O Castelo; tradução e posfácio Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2000

[13] SPENCER, D. Smooth operators: architectural Deleuzism in societies of control. Thesis, 2012

[14] SAFATLE, Vladimir. O circuito dos afetos: Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. São Paulo: CosacNaify, 2015

[15] FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. | SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 25ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2015.

[16] Coloco-me aqui em crítica a individualização da responsabilidade por condições e vivências mínimas de acesso à bens e serviços. Para além de que, não irei me ater a julgamentos acerca de políticas assistencialistas ou reformistas.

[17] [18] FERRO, Sérgio. O Canteiro e o Desenho. Em: Arquitetura e trabalho livre. Coleção Face Norte, volume 09. São Paulo, Cosac Naify, 2006.

[19] [20] MARX, K. O Capital - Livro I – crítica da economia política: O processo de produção do capital. Capítulo 12: Divisão do trabalho e Manufactura. Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013

[21] FERRO, Sérgio. O Canteiro e o Desenho. Em: Arquitetura e trabalho livre. Coleção Face Norte, volume 09. São Paulo, Cosac Naify, 2006.

[22] DAMIANI, Amélia. O lugar e o plano do vivido. In: CARLOS, Ana Fani A.; CRUZ, Rita de Cássia A. (orgs.). A necessidade da Geografia. São Paulo: Contexto, 2019.

[23] HOOKS, Bell. Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática. São Paulo: Elefante, 2020.

[14] VIKEN, Annee G. It Had Somethin To Do With The Telling Of The Time- Spaces in fiction, constructs of reality. ed. Onomatopee, Países Baixos, 2015.